[オフライン広告改善] 記憶力訴求の機能性表示食品チラシから改善のヒントを探る

マジワンラボの人気企画である「勝手にブラッシュアップ」シリーズ第4弾は、大手のグループ企業が開発した「記憶力」に関する機能性表示食品です。機能性表示食品市場は年々拡大していますが、広告表現には厳しい制約がつきまといます。なかでも「記憶力」に関する商品は、訴求が難しいテーマのひとつです。現状のチラシを確認しつつ、どのようにチューニングしていくとより効果的になるか見ていきましょう。

なお、今回も実際の広告を用いて説明していきますが、著作権の問題があるため、特定の商品だと判断できるような商品名、本文、連絡先等が分からないように加工させていただきました。その点をご理解ください。

今回のチラシ広告のポイントをチェック

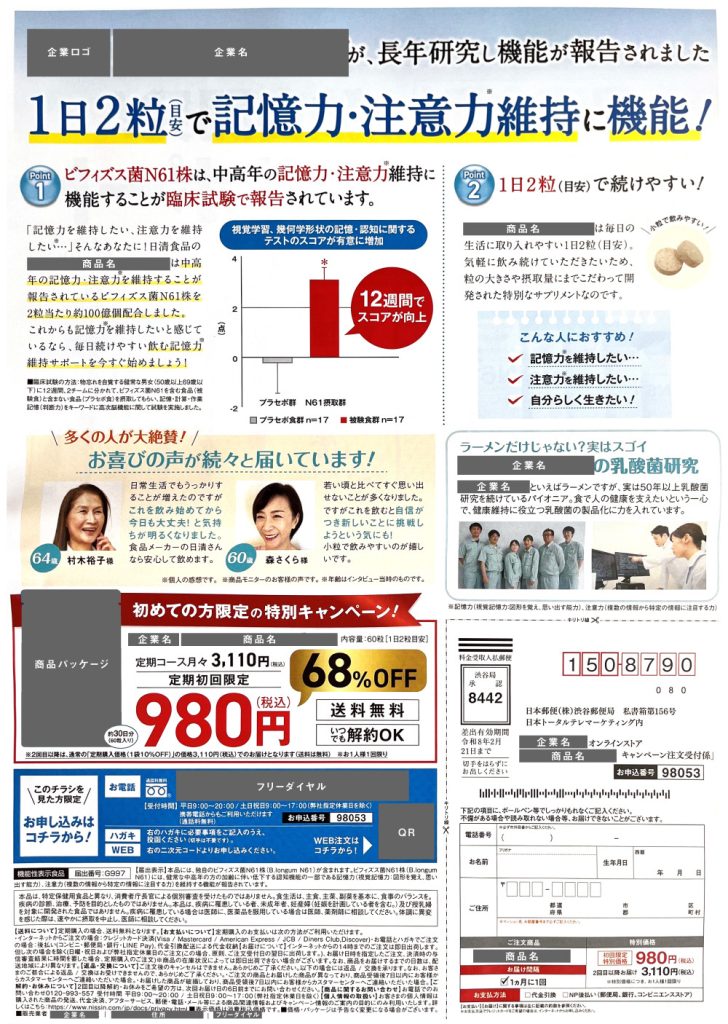

今回分析したチラシは、比較的王道な構成です。大手グループが独自開発した記憶力維持サポートというシンプルなメッセージから、エビデンス提示、使用シーン、そしてオファーへと流れる構成は、機能性表示食品の基本パターンを忠実に踏襲しています。

この構成の利点は、消費者にとって理解しやすく、信頼性を担保できる点です。その反面、目標値からの乖離が大きい場合、従来のアプローチでは限界があることも事実。なぜなら、大手企業の広告は基準を厳しくしていることが多く、ここからさらに攻めていくことは難しいからです。

既存のチラシをブラッシュアップする際、現在の成果が目標値の何割に達しているかが重要な判断基準となります。目標値に対して8割程度の成果が出ている場合は微調整で改善可能ですが、7割を下回るようなら抜本的なアプローチ変更が必要です。

まずは、8割をクリアしていて、あと少し上げたいという前提の改善から行っていきましょう。

表面はオファーの視野性が課題

まず表面で気になるのは、価格訴求がチラシの中であまり目立っていないという点です。赤枠の中に価格や初回割引情報が入っているものの、ほかの要素と混在しています。そのため、「結局いくらなのか」が一目で伝わりにくい状況です。

実は、この“迷い”がレスポンスを下げている可能性も考えられます。この手の商品はシンプルなメッセージだからこそ「大手グループが開発した記憶維持サポートであること」、「エビデンス」、「こんな方にピッタリ」、「オファー」という流れを直結で見せることが理想と言えるでしょう。

改善テストは、以下の優先順位で行うのがおすすめです。

- オファーの強調・大型化

トップキャッチよりオファーを目立たせるようにしましょう。強調する、サイズを大きくするなどのテストを行い、裏面への誘導を強化できれば理想です。 - オファーの表記方法

可能であれば、商品写真の近くにオファーを配置(視線導線を意識)してみてください。また、オファーを目立たせる方法として、「〇%オフ」と「何円引き」のどちらが効果的かテストを実施するのもおすすめです。 - レイアウトの変更

縦型のチラシを横型にして配置テストをしてみるのも一案かもしれません。チラシを横向きにすることで、トップキャッチ、商品画像、オファーが近づく構成にできます。要素同士が近くなることで、理解しやすさがアップするかもしれません。ただし、チラシの向きをいきなり横型に切り替えるのはハードルが高いため、まずは1と2を試し、その結果を見てから判断するのが現実的です。

このチラシは、ベネフィットと大手グループという信頼性が既に確立されているので、価格訴求の強化は意外と大きな改善軸になり得ます。

裏面は理解促進の強化がカギ

裏面は機能性表示食品のスタンダードな構成となっており、成分効果、研究データ、体験談という流れで構成されています。

機能性表示食品のチラシでは、裏面に研究データやグラフを載せるのが定番です。このチラシでも、成分データや研究結果が丁寧に整理されていました。しかし、グラフ中心のエビデンス提示は研究色が強すぎるため、消費者の理解を妨げる可能性があります。

記憶力・注意力という抽象的な効果をより分かりやすく伝えていくなら、以下のようなアプローチが有効かもしれません。

- イラストの活用

2コマ程度のマンガ形式で「この商品を使うとどうなるか」を視覚的に表現してみる - 「こんな人におすすめ!」エリアのビジュアル化

現在テキストで記載されている情報をイラストで補完すると、より理解度がアップする - リアリティの向上

消費者が「何にどう効くのか」を直感的に理解できる表現を採用する

機能性表示食品のチラシにはついグラフを入れがちですが、消費者にとって“理解しやすいか”を優先することが重要です。細かいイラストやリアリティを増やすことで、その部分が解消できるのではないでしょうか。

ただし、記憶力維持という効果は、視覚的に表現しにくいという課題があります。たとえば、「人の名前が思いだせない」のように具体的な事例を書いてしまうと、機能性表示食品に許される表示基準を超えてしまいます。そのため、「ぼんやりした状態」と「シャッキリした状態」程度の表情変化でしか差別化できないのが実情です。

表裏の“中身”を入れ替えてみるのも一計

前述のオファー強調テストや裏面の細かいイラスト・リアリティの追加で十分な効果が得られない場合、次の施策は表裏のコンテンツの入れ替えがおすすめです。裏面にある体験談などを表面に移動し、表面にリアリティを足すことで共感性を向上させることができます。

特に、高齢者向けの商品は、パッと見たときに「あ、自分のことだ」と思ってもらえるかどうかがレスポンスアップの鍵になることが多いです。

大幅改善が必要な場合のアプローチ

もし、現状のチラシが目標値の70%を下回っているようならば、大幅改善が必要になります。

たとえば、商品写真が大きすぎて情報が偏っている場合は、そのスペースを医師コメントや共感型コンテンツなどに割くというアプローチがおすすめです。

- 「記憶力維持の重要性」や「中高年期の脳機能変化」などを医師が解説して危機感を高める

- 専門家によるサポートを明示することで、権威性を付与する

- 医学的根拠に基づいた解説コンテンツで信頼性を向上させる

などの導入が効果的かもしれません。医師によるコンテンツを追加することで商品の信頼性を高めると同時に、「いま対策が必要」という動機づけにつなげていきましょう。

また、体験談だけでは説得力に限界があると判断した場合、ストーリー性のあるマンガ形式のコンテンツも有効です。ストーリーを追加することで、共感性と理解性の両面から高めることができます。

ただし、大手企業の広告基準や厳格な景品表示法を考慮すると、「あるある」ネタの使用は制限されます。ネガティブ訴求や症状を過度に描くことはNGとされやすいため、内容によっては表現のチューニングが必要になるでしょう。

まとめ:足し算か、かけ算かを見極める

今回の仮説ベースのブラッシュアップから見えてきたのは、改善の選択肢には段階や強度の違いがあるということです。

- 小さなチューニング(=足し算):価格表示の強調や要素の移動

- 大きな方向転換(=かけ算):構成の入れ替えやビジュアル手法の導入

そして、どのアプローチを選ぶかは、現在地点(=レスポンス)をどう見るかによって変わってきます。実際の現場では、これらのアイデアを一つずつテスト・検証しながら見極めていくことが重要です。

以上です。

記憶力サポート型の機能性表示食品という、表現が難しい商材をテーマにした今回の事例では、ビジュアルやコンテンツの配置、共感性といった“細部の工夫”がレスポンスに影響する可能性が考えられます。もちろん、あくまで仮説ベースのブラッシュアップではありますが、通販チラシ改善の発想法のひとつとして何かヒントになれば幸いです。

次回もまた、異なる企業の折込チラシをマジワン目線でブラッシュアップしていきます。楽しみにしていてくださいね。

また別のコンテンツもご覧いただければと思います。